2011年8月15日《求是》发表了刘云山同志的文章《为了谁、依靠谁、我是谁——关于贯彻党的群众路线的几点思考》,文章说:要认真学习贯彻胡锦涛总书记“七一”重要讲话精神,始终坚持人民至上的价值观、人民是真正英雄的唯物史观、立党为公执政为民的执政观,在指导思想上进一步树立群众观点、强化群众立场,在工作内容上进一步反映群众愿望、满足群众需求,在思想作风上进一步增进群众感情、拉近同群众的距离,回答解决好“为了谁”、“依靠谁”、“我是谁”的问题,使我们的工作获得最广泛最可靠最牢固的群众基础和力量源泉。

而在文章中,他提到了宣传要反映人民群众心声、为人民群众谋利。而要做好这一点,要坚持把体现党的主张与反映人民心声统一起来,把坚持正确导向与通达社情民意统一起来,时刻牢记宣传思想文化工作的性质所在,把群众呼声作为第一信号,强化大众视野、百姓视角,直面问题、聚焦热点,更好地架起党和政府联系人民群众的桥梁。

把群众的呼声作为第一信号,这是一种方向,更是一种呼声,也是高层对媒体的的呼声,也是对宣传工作者的一种期盼。

时下,我们的一些宣传,好大喜功,天天围着领导转,时时跟着领导看,处片围着领导唱,结果宣传没有了老百姓的声音,更无群众的呼声。翻开一些地方党报,头版冲斥着领导的活动,领导的讲话,领导的大幅图片,就是找不到半点群众的声音,群众的形象,这样的宣传失去了群众基础,因而当群众捧起报纸时,不喜欢看,也不爱看。

当然还有一些都市类报道,更是围着明星转,版面上到处是明星打架,明星婚外情,明星走光露点,艳照门等等,明星八卦比群众的呼声更重要,用此去吸引读者眼球。而一些电视节目,更是此选秀,那超男,就是不见群众的半点影子,一丝声音。这样的宣传,让我们的文化失去了方向,让百姓的期盼无处表达,让群众的呼声无处诉说,成为了“沉没的声音”。

文化宣传要实现好,维护好,发展好人民群众的利益,就要眼睛向下,到基层里去找素材,到基层去找活生生的工作影子,到基层去找活生生的群众,找闪亮火花的百姓声音。而目前,中央媒体组织记者新春走基层,就是这种把群众呼声放在心上的一种工作体,他们走到百姓之中去,站在群众的立场上,与群众一起劳动,体验百姓的生活,感受百姓的生活,从而体会到百姓所思所想所盼。最近《人民日报》组织青年记者又到群众之中去,报道群众的呼声,让百姓的呼声成为第一信号,为党的决策,政府的工作提供第一手资料和信息。

树立正确的文化导向,树立正确的宣传方向,始终要把群众的呼声作为第一信号,强化职责,有群众观念,百姓视角,直面问题,聚焦热点,更好地架起党和政府联系人民群众的桥梁,发挥文化宣传的主战场作用,发挥文化宣传的喉舌作用,坚持从群众中来、到群众中去,把群众的伟大实践作为工作的动力源泉;视群众为亲人、把群众当主人,始终摆正同人民群众的关系;一切为了群众、真心服务群众,反映群众心声、回应群众关切,让宣传思想文化工作更好地服务人民群众,引导动员群众为实现自己的利益而奋斗。

【本文选自“中国共产党新闻网·七一社区” ,点击查看原帖】

(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)

何时能使老百姓在每个司法案件中

何时能使老百姓在每个司法案件中 江西吉水惊现巨型蛾蝶翅膀伸平达

江西吉水惊现巨型蛾蝶翅膀伸平达 民营企业总数超2万家 4条产业链规

民营企业总数超2万家 4条产业链规 大猩猩躺地捧腹大笑面部表情极为

大猩猩躺地捧腹大笑面部表情极为 俄罗斯对国际刑事法院检察官和法

俄罗斯对国际刑事法院检察官和法 恐怖的以色列“蛇式按摩”

恐怖的以色列“蛇式按摩” 福州一野生鳖长三条腿仍活动自如

福州一野生鳖长三条腿仍活动自如 不能要求物业公司确保中王法制物

不能要求物业公司确保中王法制物 是谁在制造冤假错案,为啥知

是谁在制造冤假错案,为啥知 媒体报道塔城陆海乳业公司事

媒体报道塔城陆海乳业公司事 金正恩视察江原道农场并亲自

金正恩视察江原道农场并亲自 美亚裔老人遭4名青少年殴打

美亚裔老人遭4名青少年殴打 盘点!2020最难忘的手势

盘点!2020最难忘的手势 事态紧急警报连发,美国第一

事态紧急警报连发,美国第一 拆迁补偿失公平 维权上访遭

拆迁补偿失公平 维权上访遭 聚焦保障打赢 加快转型重塑

聚焦保障打赢 加快转型重塑 日月谭天丨热衷台海兵推

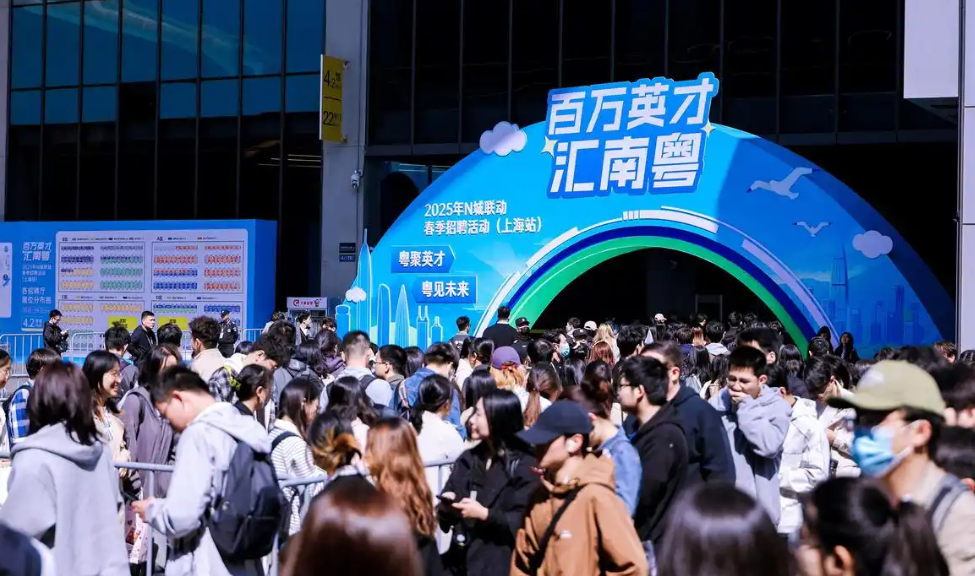

日月谭天丨热衷台海兵推 751家企业携3.5万个优质岗位来

751家企业携3.5万个优质岗位来 2023年中小企业创新能力明显

2023年中小企业创新能力明显 秋招开启以来北京市国资委已

秋招开启以来北京市国资委已 英国将放宽假日旅游禁令但仍

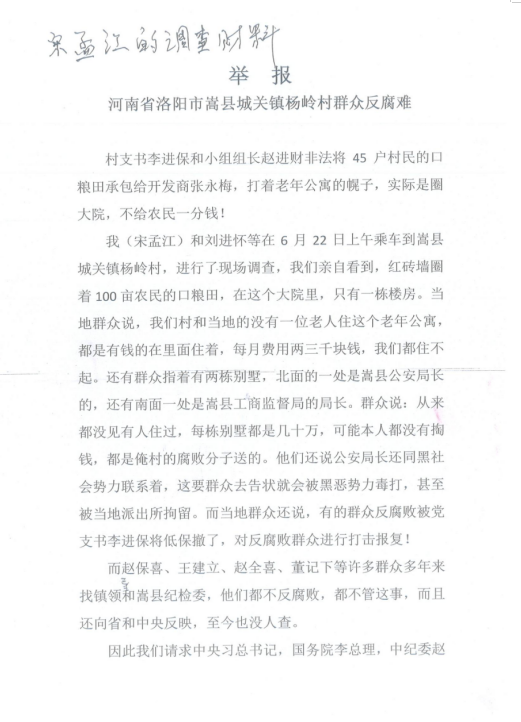

英国将放宽假日旅游禁令但仍 河南嵩县赵保喜反映政府乱占

河南嵩县赵保喜反映政府乱占 科技创新引领“活水润企”

科技创新引领“活水润企” 人民楼视|从“硬空间”走向

人民楼视|从“硬空间”走向